ARTICOLI

GLI INDIANI DELLA VIRGINIA (parte prima) : documentazione del romanzo Cuore indiano.

Giacomo I

Stuart, a trentasette anni , si proclama nel 1604, quale re di Scozia ed

erede dei Tudor, re di Gran Bretagna e decide di supportare con il peso

dell’azione di governo l’esplorazione e la colonizzazione dell’America,un’opera

sino a quel momento lasciata nelle mani di imprenditori privati.

Una soluzione per la sovrappopolazione del

regno(quattro milioni di abitanti) e la definitiva conversione dei pagani

indigeni alla fede anglicana erano le spinte ulteriori che caratterizzavano

l’azione intrapresa dal sovrano.

Il charter

garantito alla Virginia Company s’inquadrava in quell’ottica. Il territorio

della Virginia del nord sarebbe poi diventato il New England mentre la terra

dei Powhatan era entrata nel mirino di alcuni influenti londinesi come Sir

Thomas Smythe, uno dei più astuti e capaci uomini d’affari di quei tempi, Sir

George Somers, un esperto navigatore, e Richard Hakluyt, geografo di fama.

Re Giacomo si era messo subito all’opera per

definire gli scopi precisi dell’azione coloniale in Virginia. In sostanza, le

più importanti riguardavano la scelta del sito per l’insediamento principale e

la sua fortificazione, il trattamento da riservare agli indiani, l’accurata

esplorazione dei fiumi e delle terre della regione in vista della scoperta di

una via verso il Mare Indiano, la ricerca di risorse e metalli preziosi e, last but not least, l’indagine relativa

alle misteriose vicende della colonia di Roanoke.

Presidente era stato nominato Wingfield, insieme a

Gosnold, Ratcliffe, Martin e Kendall.

I coloni inglesi di Jamestown ci hanno lasciato

descrizioni assai lacunose, almeno da un punto di vista etnografico moderno, a

proposito del gruppo di indiani di ceppo linguistico algonchino che abitavano

la Virginia al tempo del loro sbarco nel 1607, tribù indiane che abbiamo

imparato a chiamare collettivamente “Powhatan”.

I Powhatan occupavano stabilmente una regione che

possiamo quasi interamente sovrapporre alla regione costiera della Virginia

attuale. Si estendeva per circa centocinquanta chilometri da est a ovest,

includendo entrambe le rive della Chesapeake Bay e, grosso modo, per la stessa

distanza in direzione nord-sud.

La patria dei Powhatan propriamente detti si

collocava sulla pianura costiera che digrada dolcemente verso est in direzione

dell’Atlantico. Una pianura irrigata da molti corsi d’acqua e contesa dalle

acque dell’oceano. Tuttavia, a causa del fatto che la linea costiera si abbassa

sotto il livello del mare, i corsi d’acqua si trasformano gradualmente e

inesorabilmente in estuari, diventando prima salmastri e poi decisamente

salati. Questo elemento costituiva un dato essenziale e, soprattutto nei primi

anni della colonizzazione britannica, avrebbe avuto, un peso notevole nel

ridurre le chance di sopravvivenza della colonia europea.

A differenza dei popoli europei, i Powhatan non

consideravano i fiumi come elementi utili a definire un confine. Al contrario

le più importanti vie d’acqua erano centri distrettuali, inesauribili fonti di

approvvigionamento ( pesce, molluschi, uccelli marini, canne palustri e piccola

selvaggina), canali insostituibili per lo scambio di merci e informazioni, e se

le condizioni lo permettevano, vale a dire se il fiume era abbastanza stretto,

i maggiori centri d’insediamento venivano costruiti da una parte e dall’altra

del fiume come Werowocomoco, la capitale del regno powhatan.

Di solito, i villaggi venivano organizzati vicino

alle sponde ma in una posizione in grado di dominare lo specchio d’acqua, in

modo tale da sorvegliare il traffico e non essere colti di sorpresa in caso di

attacchi. Dato il sistema a insediamento sparso, un villaggio di media

grandezza poteva estendersi lungo un tratto costiero di circa un chilometro e

mezzo.

Il fatto che la porzione orientale della Virginia

fosse, ieri come oggi, ampiamente navigabile venne sfruttato a dovere dai

Powhatan prima e dagli inglesi poi. Il

clima di quella regione era particolarmente mite. L’inverno non durava mai

oltre i tre mesi, spesso molto meno, bacche, frutti, noci e nocciole erano

disponibili almeno sette mesi l’anno. Molto fitti erano i boschi di piante

decidue, noci, castagni, faggi, inframmezzate da pini e cedri mentre un’ampia

varietà di cespugli da bacche cresceva nel sottobosco insieme a piante da frutto

locali. Tutto ciò, in aggiunta al nutrimento disponibile tutto l’anno grazie al

mare, era in grado di nutrire una selvaggina che andava dai procioni agli

opossum, dai topi muschiati ai castori ai tacchini salendo di taglia e di

aggressività sino agli orsi bruni. Il cervo della Virginia veniva cacciato

individualmente tutto l’anno e dalle tribù riunite verso la fine dell’autunno

per riempire i magazzini in vista della stagione invernale.

I Powhatan erano comunque un popolo contadino. Tutto

il lavoro di coltivazione veniva fatto dalle donne con l’assistenza dei ragazzi

più giovani. Dal canto loro, gli uomini della tribù erano assai impegnati nelle

pratiche quotidiane di caccia e pesca. I campi agricoli indiani erano assai

diversi da quelli in uso nel Vecchio Mondo. Erano più piccoli, in mancanza di

animali da tiro non veniva adottata nessuna pratica di aratura e gli

appezzamenti venivano riscattati dalle foreste abbattendo e bruciando alberi e piante. Il seme veniva affidato alla

terra con l’ausilio di un bastone che permetteva solo uno scavo superficiale,

tuttavia i raccolti, soprattutto mais, fagioli e squash, crescevano rigogliosi

e nutrienti.

Le abitazioni e i templi vennero costruiti in legno,

come le palizzate che proteggevano gli insediamenti dai predatori, umani o

animali. Canoe, archi, frecce, arpioni ecc, venivano costruiti con questo

materiale, resistente e duttilissimo. Gli utensili europei diventarono subito

una merce di scambio molto preziosa. La bramosia delle armi da fuoco venne solo

in seguito.

Fonte di documentazione : "Pocahontas. La donna che cambiò il destino." G.Peroncini, Edimar Editrice.https://www.amazon.it/Cuore-indiano-Monica-Maratta/dp/8899972451/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496485159&sr=8-2&keywords=monica+maratta***

GLI INDIANI DELLA VIRGINIA (parte seconda) : documentazione del romanzo Cuore indiano.

Il centro del villaggio powhatan si collocava nel punto in cui si ergeva la casa del weroance, il massimo dignitario locale, una costruzione che si distingueva dalle altre per l'imponenza della pianta a camere multiple. Anche i templi, solitamente costruiti fuori dall'insediamento, si caratterizzavano per la grandiosità della struttura. Alle spalle del villaggio si estendeva la foresta che, con il fiume, diventava il serbatoio di tutte le risorse naturali necessarie alla vita materiale della tribù. Bacche, frutta, verdura, fibre vegetali per il cordame, legna da ardere e per le costruzioni, selvaggina e cervi, tutto era celato ma sempre presente nel fitto dei boschi. L'unico articolo di valore che poteva trovarsi fuori dai confini tribali era il rame e la Virginia Company si rese subito conto che anelli, pentole, campanelli e bracciali prodotti con quel metallo costituivano un'altra eccellente merce di scambio, ben più innocua, da un punto di vista militare, degli utensili in ferro e delle armi.

Un'altra debolezza dei Powhatan erano le perline blu per le quali erano disposti ai baratti più spericolati. Sino a quel momento, infatti, braccialetti e collane venivano prodotti solo con l'impiego di perle fluviali e di conchiglie.

Fuori dalle cerimonie sacre o ufficiali, i Powhatan non annettevano molta importanza al rango sociale e non avevano, nella vita di tutti i giorni, segni distintivi esteriori sul modello della pompa classista in auge oltre Atlantico. Tutti gli uomini, anche quelli che avevano un ruolo eminente, andavano a caccia, a pesca e in guerra. E in queste prime due attività portavano spesso con loro i figli più giovani per addestrarli alla vita che avrebbero dovuto condurre una volta adulti.

I Powhatan erano uomini di grande bellezza, si muovevano con un incedere e un portamento naturalmente nobili, erano di corporatura atletica e molto più imponenti dei coloni europei. Con un'altezza media di poco superiore al metro e ottanta, facevano sfigurare i pallidi sudditi di Sua Maestà britannica. Il colorito della pelle era dorato con leggere sfumature rossastre, il volto tondeggiante, le labbra carnose e il naso robusto. Per la maggior parte dell'anno indossavano solo un perizoma, gambali di pelle di daino e mocassini e sfoggiavano un'acconciatura che era stata loro affidata dagli dei: i lunghi capelli venivano raccolti sulla sinistra con un nodo mentre la parte destra del cranio era rasata a zero in modo che la capigliatura non venisse a impigliarsi nella corda dell'arco.

Le donne e le ragazze erano impegnate nella raccolta e nella preparazione del cibo, di stoviglie, di stuoie e cesti, nelle riparazioni quotidiane alle case, quando non alla loro costruzione, e nella cura dei bambini più piccoli. Degne compagne dei loro uomini erano addirittura più belle che graziose, con occhi scuri che si allungavano maliziosamente agli angoli e labbra sensuali.

Nelle giornate di lavoro ordinario indossavano una sorta di grembiule in pelle di daino con gli orli ornati di frange e quando dovevano recarsi nella foresta indossavano anche loro gambali e calzature. Le acconciature non erano elaborate, i capelli cadevano liberi oppure raccolti in una lunga treccia con una frangetta sulla fronte.

I più anziani e autorevoli portavano pellicce d'orso o di lupo allacciate in modo da lasciare scoperta una spalla e un braccio. Le mogli dei capi sfoggiavano mantelli ricoperti di piume colorate che lasciavano senza parole i coloni europei.

Fonte di documentazione : "Pocahontas. La donna che cambiò il destino." G.Peroncini, Edimar Editrice.

https://www.amazon.it/Cuore-indiano-Monica-Maratta/dp/8899972451/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1498136955&sr=8-3&keywords=monica+maratta

***

LEGGENDE E VERITA' SULLE ORIGINI DEL "PELLEROSSA"

Tratto dal libro "Storia degli indiani d'America" di P.Jacquin".

Quando l’Europa scoprì l’America, scoprì prima “gli

indiani” (li battezzò così poiché credeva d’essere approdata nelle Indie).

Questi indiani da dove venivano? Erano originari del continente americano?

Nella concezione cristiana dell’umanità degli europei del XVI secolo, tutti gli

uomini appartenevano alla stirpe d’Adamo; cosicché papa Giulio II dichiarò

solennemente che gli indiani discendevano da Adamo ed Eva, il che non fece

venir meno le indagini su come erano approdati in America.

Ammesso che l’uomo americano discendeva da Adamo,

bisognava stabilire a quale stirpe appartenesse, se a quella di Sem o di un

altro patriarca. Ci si interrogò – non senza secondo fine, politico e

religioso- per sapere se gli indiani discendevano dai cartaginesi, dagli

spagnoli, dagli irlandesi, o se erano degli “ebrei nascosti” la cui apparizione

doveva precedere di poco il compimento del destino soprannaturale dell’umanità.

La risposta a tale domanda era più un’opzione spirituale che un’ipotesi

scientifica. Lo stesso si poteva dire a proposito dell’affermazione di alcuni

filosofi del XVIII secolo che non esitavano a qualificare gli indiani “uomini

preadamiti” esenti dal peccato originale, per mettere in imbarazzo i teologi e

minare il dogma cattolico.

Alla fine del XIX secolo, la moda delle teorie

diffusive aggrava la confusione. Insigni esperti cedettero di riconoscere

divinità egizie incise su piramidi messicane. Quindi le vecchie civilizzazioni

dell’America non mostravano niente d’originale: avrebbero preso tutto dal

Vecchio Continente, da Creta al Tibet. Il sentimento messianico della razza

bianca non era del tutto estraneo a tali fantasie.

La ricerca di un uomo americano veramente autoctono

ha per molto tempo sedotto gli studiosi in America; scoprirlo sarebbe stato l’ultimo

stadio dell’emancipazione spirituale del Nuovo Mondo in rapporto al Vecchio

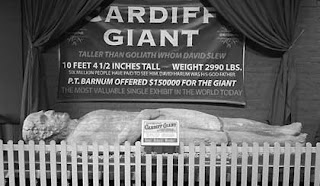

Continente. Ma si finì per inventarlo. Il gigante di Cardiff, chiamato anche il

golia americano, fu un gigantesco affare di falsi; questo gigante scolpito

nella pietra fu sotterrato da un coltivatore di tabacco, George Hull, a sud di

Syracuse (New York) e fu “scoperto” nel 1869, facendo la fortuna del suo

ideatore e suscitando ammirazione tra i sapienti dell’epoca! Il “fossile” è

attualmente al Farmer’s Museum di Cooperstown (New York).

Contemporaneamente a tutte queste ipotesi, se ne

sviluppò una seconda, meno spettacolare ma avvalorata da serie ricerche. A partire

dal XIII secolo, le esplorazioni dell’oceano Pacifico del Nord, e in primo

luogo quelle del danese Vitus Bering, incaricato dallo zar Pietro II di

esplorare i confini settentrionali dell’impero russo, dimostrarono che solo 76

km dividevano l’Alaska dal continente asiatico, separati dalle isole Diomede.

Fu così che alcuni studiosi cominciarono a pensare

che gli indiani provenivano dall’Asia. Quando nel 1739 Smibert, pittore alla

corte di Mosca, dopo aver conosciuto i siberiani, vide per la prima volta degli

indiani, dichiarò che erano mongoli.

Le ricerche iniziate nel XIX e XX secolo da

paleontologi e archeologi non hanno portato a ritrovamento di ossa fossili

umane che attesterebbero una possibile evoluzione dell’uomo a iniziare dai

primati del Nuovo Mondo. Gli scheletri scoperti in America del Nord come in

America del Sud appartengono alla specie homo

sapiens, da cui discendono tutte le attuali razze. I progressi della

geologia permettono di avanzare la seguente ipotesi, che trova concordi tutti

gli scienziati. Nel pleistocene il ghiaccio ridusse la superficie del mare,

formando una striscia di terra attraverso lo stretto di Bering. Nell’ultimo

periodo della glaciazione, nel corso del Wisconsin, l’abbassamento del livello

del mare avrebbe dato origine a una vasta lingua di terra sulla quale si

sarebbero potuto effettuare traversate da un continente all’altro. Perciò

gruppi di cacciatori all’inseguimento di prede o popolazioni in emigrazione

sarebbero approdati in territorio americano senza saperlo. In che epoca

sarebbero avvenuti tali passaggi? Oggi si afferma che avvennero in due ondate,

la prima verso il 35.000 a.C., la seconda verso il 15.000 a.C., quando lo

stretto venne nuovamente trasformato in istmo.

Dall’Alaska questi pionieri discesero il fiume

Mackenzie fino alle pianure del Nord. Di lì alcuni si spinsero verso il

Missouri, proseguendo la traversata fino alla vallata dello Snake River e più a

sud fino al versante delle montagne degradante sul Pacifico, mentre altri

utilizzarono il corridoio est delle Montagne Rocciose per dilagare verso il Sud.

Questa espansione dovette avvenire in un lungo arco di tempo, il che

spiegherebbe il polimorfismo degli indiani e la varietà dei loro linguaggi.

***

IL TEMPO NEL MEDIOEVO

Dal libro "Il Medioevo giorno per giorno" di Ludovico Gatto. Newton e Compton Editori.

Con l’alto Medioevo si abbandona il vecchio calendario

romano che divideva il mese in tre parti, scandite dalle calende (il primo)

dalle none (il 5 o il 7) e dalle idi (il 13 o il 15). I nomi dei mesi restano

quelli antichi, mentre i giorni della settimana, dall’età tardoantica in poi,

si indicano come feria prima, feria

secunda… sino alla domenica, dies

dominica, riservata al culto divino.

L’usanza ecclesiastica raccoglie in gruppi di tre le

ore, al trascorrere delle quali suonano le campane delle chiese e dei

monasteri, in taluni casi regolandosi sull’uso delle clessidre, orologi a sole

e ad acqua o sullo struggersi di una grossa candela di determinate proporzioni,

si calcola con approssimazione l’ora che passa determinando così il momento in

cui devono dire, utilizzando gli appositi libri

d’ore, specifiche preghiere secondo i diversi periodi dell’anno liturgico.

Solo con il Trecento e la più ampia diffusione degli

orologi meccanici le ore saranno tutte di pari durata e giorno e notte anch’essi

avranno eguale lunghezza salvo le variazioni stagionali. In campagna comunque

il sorgere e il tramontare del sole rimarranno lo spartiacque della giornata.

Il lavoro s’inizia con le prime luci del giorno e

termina a terza, interrotto dal pasto

più importante della giornata, definito desinare ovvero momento della

sospensione della normale attività lavorativa. Il pasto della sera dopo il

vespro è più leggero e non è raro trascurarlo, specie per i più giovani, che

fra terza e nona abbiano consumato la merenda.

A questi uffici si adeguano gli orari e anche le faccende di casa.

Così come c’è un tempo per il lavoro, per il riposo e

la preghiera, v’è anche il tempo della vita, considerato quasi un tutt’uno con

quello della morte. Nessuno infatti sa quanto possa durare in media l’esistenza,

non essendoci né stato civile, né atti di nascita o di morte. Del tutto ignoto

resta il dato sulla natalità e la mortalità. Ma certo la longevità è dono raro

e pervenire alla vecchiaia non è facile.

Appunti da “La badessa di Castro” di Lisa Roscioni, edizioni Il Mulino.

Giovan Francesco Orsini

Gerolama Orsini

Commenti

Posta un commento